- Accueil

- Blog

Blog

Des parcours d'Aménagement des Temps de l'Enfant

Le 16/04/2017

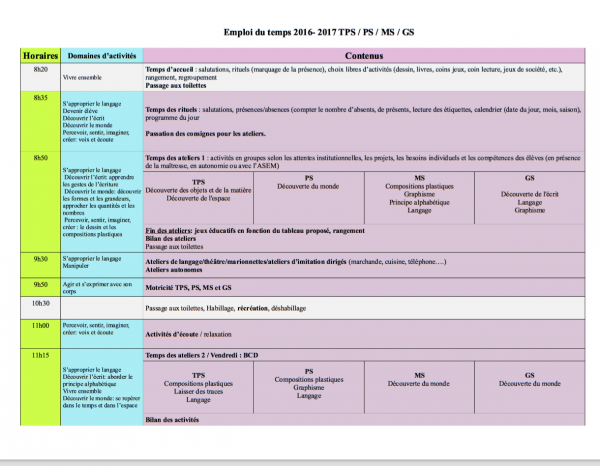

Dans les projets éducatifs que j'ai contribué à construire, j'ai convaincu les partenaires que les temps libérés par les emplois du temps scolaires ne devaient surtout pas ne servir qu'à y placer des activités occupationnelles, si ce n'est juste récréatives, si on voulait que ces temps, éducatifs, servent aux enfants à se découvrir de nouvelles compétences mais aussi des passions qu'ils ignoraient avoir.

Ce sont donc des parcours que j'ai demandé aux animateurs de construire, ce qui est rendu possible par le fait que nos emplois du temps libèrent une après-midi d'un peu plus de 2h, ces parcours démarrent dès la fin de la pause méridienne et n'ont pas obligation de se faire au sein de l'établissement scolaire.

Non seulement ils permettent de valoriser le travail des animateurs, et donc de les fidéliser, mais il est alors bien plus facile aussi de mettre en synergie les temps scolaires avec ces temps éducatifs autres.

C'est à cela qu'a conduit le travail que j'ai mené avec les communes, que j'ai présenté dans un autre billet de ce blog.

Je présente ici, sur plusieurs billets, les exemples de parcours construits sur deux heures, pour les enfants de maternelle comme ceux d'élémentaire, sachant qu'en maternelle, la sieste n'est jamais tronquée, mais qui plus est, elle est organisée afin de permettre à tous les enfants qui en ont besoin d'en profiter pleinement.

Les vacances chez les autres, c'est comment ?

Le 15/04/2017

Analyse comparative du découpage de l’année scolaire dans quelques pays du monde

Pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, il a été constamment rappelé que la France se distingue des autres pays parce qu’elle a beaucoup moins de jours sur l’année, puisque la semaine ne comportait alors que 4 jours de classe.

Bizarrement personne ne s’est attardé sur une autre spécificité française, à savoir le nombre de semaines de vacances sur l’année.

Pour rappel, les enfants, quelle que soit leur zone, ont 2 semaines en octobre-novembre, puis deux semaines en fin d’année (Noël), puis deux semaines en février-mars, deux semaines encore en avril, 8 semaines en été. À ces semaines de vacances, s’ajoutent les jours fériés et ponts de Pâques, du 1er mai, du 8 mai, de l’Ascension, puis de Pentecôte et du 11 novembre !

Ma curiosité m’a conduite à réaliser un comparatif avec 33 autres pays et cantons, voisins de notre pays ou plus éloignés, comparatif qui me permet de mieux comprendre pourquoi la France est le seul pays où les « rythmes scolaires » posent problème depuis plus de 50 ans !!! Et cela risque de durer encore longtemps !

Qu’on en juge, nos enfants sont toujours fatigués, alors que ce sont eux qui ont le plus grand nombre de jours de congés dans une année ! N’est-ce pas en grande partie parce qu’on ne parvient pas à comprendre, ce que je ne cesse de dire depuis des années, que c’est en gérant beaucoup mieux les journées d’apprentissage ainsi que les semaines scolaires, qu’enfin on parviendra à avoir des élèves plus en forme pour travailler !

J’ai beaucoup écrit à ce propos, ai même proposé des organisations qui correspondent fort bien aux besoins des enfants, mais comme on a refusé d’entendre les propositions que j’avais faites lors des ateliers de concertation, on en revient au même point qu’avant que ne soit lancée cette nouvelle (et xième) réforme des rythmes scolaires !

Voici donc cette analyse comparative sur le découpage de l’année scolaire, j'ai également comparé l'organisation du 1er trimestre dont se plaignent souvent les enseignants français en disant que dès octobre, leurs élèves sont excessivement fatigués !

Allemagne : très compliqué, chaque Land a ses propres vacances ! Exemple pris : Baden

Baden : 30 octobre au 3 novembre

Noël : du 23/12 au 9/01

Printemps : 11 jours en avril puis 10 jours en juin

Eté : 27 juillet – 9 septembre - 6 semaines

1er trimestre : 7 semaines et demi après rentrée d’été, 4 jours de vacances, puis 7 semaines après vacances de Noël

Australie

Vacances d’automne : du 10 au 23 avril – 13 jours

Hiver : 1er au 16 juillet – 2 semaines

Printemps : 23 septembre au 8 octobre – 2 semaines

Jours fériés : hors vacances – 25 avril – 2ème lundi de juin - + 1 ou 2 jours différents selon les territoires

Été : 16 décembre au 31 janvier – 6 semaines ½

1er trimestre : 9 semaines ½ après la rentrée d’été, 13 jours de vacances, puis 10 semaines après, 2 semaines de vacances

Autriche (9 régions)

Salzburg

Pas de vacance en octobre-novembre

Noël : 2 semaines

Hiver : 1 semaine

Printemps : 10 jours en avril

Jours fériés : week-end de Pentecôte

Été : 8 juillet au 10 septembre – 9 semaines

1er trimestre : rien du 10 septembre au 23 décembre : 15 semaines sans arrêt

Tirol

Mêmes vacances

Jours fériés en plus : 26 mai et le 16 juin

Belgique

1 semaine fin octobre début novembre

Noël : 2 semaines du 25 décembre au 9 janvier – au

Hiver : 1 semaine fin février début mars

Printemps : 2 semaines en avril

Été : 3 juillet au 31 août - 8 semaines

1er trimestre : 8 semaines après la rentrée d’été, 1 semaine de vacances, puis 7 semaines après les vacances de Noël à partir du 24 décembre.

Danemark

1 semaine mi-octobre

Noël : 9 jours, du 23 décembre au 2 janvier

Hiver : 1 semaine en février -

Printemps : 1 semaine en avril -

3 jours fériés en mai – 3 jours début juin

Été : 1er juillet au 10 août – 5 semaines ½

1er trimestre : 9 semaines ½ après la rentrée d’été, une semaine de vacances. Puis 9 semaines après, vacances de Noël.

Espagne : 2 zones

Jours fériés : 1er novembre - 12 octobre, 6 et 8 décembre

Noël : 23 décembre – 9 janvier - 2 semaines 1/2

Printemps : une semaine (2 zones) en avril

WE du 1er Mai

Été : 24 juin – 5 septembre pour le Nord (10 semaines), au 11 septembre pour le centre (11 semaines)

1er trimestre : 8 semaines après rentrée d’été, 1 jour férié, le 1er novembre, puis 5 semaines après 2 jours fériés, pas de vraies vacances dans ce trimestre.

Etats-Unis

23 au 27 octobre : 4 jours

Noël : 19 décembre au 2 janvier – 2 semaines

Hiver : 13 au 17 février – 4 jours

Pâques : 10 au 21 avril – 11 jours

Printemps : 29 mai au 2 juin – 3 jours

Jours fériés : 18 janvier, 4 juillet, 5 septembre, 10 octobre, 11 novembre, 24 novembre.

Été : 24 juillet ay 1er Septembre – 5 semaines ½

En 2018 la rentrée de Noël se fera le 1er janvier

1er trimestre : 7 semaines ½ après la rentrée d’été, 4 jours de congés, puis 8 semaines après vacances de Noël.

Finlande :

16 octobre au 22 octobre – 5 jours

Noël : 18 décembre au 7 janvier 2017 – 2 semaines 1/2

Hiver : 22 février au 11 mars – 2 semaines 1/2

Printemps : 14 avril au 17 avril (week end de Pâques)

1er mai férié

Ascension : 25 mai au 28 mai

Été : 4 juin au 11 août – 9 semaines 1/2

1er trimestre : 9 semaines après la rentrée d’été, 5 jours de vacances. Puis 8 semaines après, les vacances de Noël.

Grande Bretagne : Angleterre et Pays de Galles (A-G) - Écosse (É) – Irlande du Nord (I)

A-G et I, 1 semaine en octobre, É 2 semaines

Noël : A-G : 3 semaines (18 décembre au 9 janvier) –

É : 18 jours, du 22 décembre au 9 janvier,

I : 2 semaines, du 21 décembre au 3 janvier –

Hiver : 1 semaine en février en É – 5 jours en A-G, 2 jours en I

Printemps : 3 semaines en avril en A-G – 2 semaines en É, 1 semaine en I

5 jours fin mai début juin en A-G, 8 jours en I

Été : É : 1er juillet au 15 août (6 semaines ½) – A-G : 17 juillet au 5 septembre (7 semaines) – I : 22 juillet au 3 septembre (6 semaines)

1er trimestre : Angleterre et Pays de Galles : 5 semaines après rentrée d’été, 1 semaine de vacances. Puis 8 semaines après, les vacances de Noël.

Écosse, 7 semaines ½ après la rentrée d’été, 2 semaines de vacances. Puis 8 semaines ½ après, les vacances de Noël.

Irlande du Nord : 7 semaines après la rentrée d’été, 1 semaine de vacances. Puis 7 semaines ½ après, les vacances de Noël

Grèce

Pas de vacances en octobre novembre

Noël : 24 décembre au 6 janvier – 2 semaines

Hiver : pas de vacance

Printemps : 10 avril au 21 avril : 11 jours

Jours fériés : 30 janvier, 27 février, 25 mars, 1er mai, Lundi de Pentecôte.

Été : 16 juin au 9 septembre – 12 semaines

1er trimestre : 15 semaines sans aucun arrêt - puis après Noël, 13 semaines ½ avec 3 jours fériés

Hongrie

2 jours en novembre

Noël : 11 jours

Hiver : 1 journée fériée à la mi-mars

Printemps : 5 jours en avril

Jours fériés : 1er mai – Lundi de Pentecôte –

Été : 16 juin au 31 août – 11 semaines

1er trimestre : 9 semaines après la rentrée d’été, 2 jours d’arrêt, 7 semaines après vacances de Noël.

Irlande :

10 jours fin octobre

Noël : 18 décembre au 4 janvier - 2 semaines

Hiver : 1 semaine en Février

Printemps : 2 semaines en avril - 1 semaine fin mai début juin

Été : 22 juillet au 4 septembre - 6 semaines

1er trimestre : 6 semaines ½ après la rentrée d’été, 1 semaine de vacances. 6 semaines ½ après, vacances de Noël

Italie : (2 zones) Tous et Bolzano, sud Tyrol

31 octobre, 1 et 2 novembre (tous)

8 décembre, férié

Noël : 23 (ou 24) décembre - 8 (ou 7) janvier - 2 semaines

Hiver : 27/02- 1/03 ou 26/02-5/03

Printemps : 6 jours à la mi-avril (tous et Bolzano) + 2 jours une semaine après (tous) - 2 jours début juin (tous), 4 jours (Bolzano) -

Été : 10 juin – 11 septembre – (tous) - 13 semaines

10 juin – 31 juillet (Bolzano) + 1, 2 et 3 septembre - 7 semaines + 3 jours -

1er trimestre : 8 semaines après la rentrée d’été, 3 jours fin octobre début novembre. 5 semaines après 1 jour férié en décembre, puis les vacances de Noël à partir du 22 décembre .

Japon

Au Japon la rentrée des classes a lieu en avril.

De plus la durée des vacances est à la discrétion de chaque conseil de l’éducation.

Par exemple pour Higashi-Hiroshima :

Vacances dites de printemps : 26 mars au 5 avril – 10 jours

Golden Week : 30 avril – 7 mai (incluant tous les jours fériés)

Été : 21 juillet au 29 août – 5 semaines ½

Automne : 2 jours

Hiver : 24 décembre au 6 janvier – 2 semaines

Kazakhstan

24 octpbre au 3 novembre – 9 jours

Noël : 20 décembre au 8 janvier – 2 semaines ½

Printemps : 21 mars au 7 avril – 2 semaines ½

Été : débute le 25 mai, rentrée inconnue

Luxembourg :

1 semaine fin octobre début novembre

Noël : 3 semaines, 18 décembre, 8 janvier

Hiver : 1 semaine en février

Printemps : 2 semaines en avril - 1 semaine en juin

Été : 17 juillet au 15 septembre – 8 semaines

1er trimestre : 6 semaines après la rentrée d’été, 1 semaine de vacances. 6 semaines après, vacances de Noël.

Norvège

1 semaine fin septembre début octobre

Noël : 2 semaines ½

Hiver : 1 semaine

Printemps : 1 semaine

Eté : 22 juin au 20 Août – 8 semaines 1/2

1er trimestre : 5 semaines après la rentrée d’été, 1 semaine de vacances, 11 semaines après vacances de Noël

Pays Bas : 3 zones

1 semaine mi-octobre (2 zones)

Noël : rentrée le 9 janvier après deux semaines 1/2 (Toutes zones)

Hiver, Fin février : une semaine (deux zones)

Fin avril : une semaine (toutes zones)

Été : 6 semaines (3 zones)

1er trimestre : 8 semaines après rentrée d’été, une semaine de vacances, 9 semaines après, vacances de Noël

Portugal

Pas de vacances en octobre

Noël : 18 décembre – 4 janvier - 2 semaines

Hiver : fin février : 3 jours (27,28/02 et 1/03)

Printemps : 2 semaines en avril

Jours fériés de l’année :

5 octobre – 1er novembre – 1er décembre – 8 décembre - 25 avril - 1er mai – 10 juin – 15 juin –

Été : 23 juillet – 31 août - 6 semaines

1er trimestre : entre 1er septembre et le 18 décembre, seuls 4 jours fériés, un en octobre, un au 1er novembre et deux en décembre

Québec :

Les vacances sont fixées par la Commission scolaire avec le conseil d’établissement des écoles.

Les enfants sont libérés lors des journées pédagogiques obligatoires des enseignants.

5 septembre, 10 octobre, jours de congé, 19 septembre, 14 octobre, 17 et 18 novembre, journées pédagogiques pour les enseignants.

Noël : 23 décembre au 8 janvier. – 2 semaines

9 janvier, 30 janvier, 24 février, journées pédagogiques pour les enseignants.

Hiver : 6 au 12 mars – 1 semaine

24 mars, 28 mars, 19 mai, journées pédagogiques pour les enseignants. 14 et 17 avril, 22 mai, jours de congés.

Été : 22 juin au 29 août – 10 semaines

1er trimestre : 16 semaines ½ après la rentrée d’été, vacances de Noël, juste 6 jours étalés sur septembre, octobre et novembre sont « fériés » pour les enfants.

Roumanie :

28 octobre au 5 novembre : 1 semaine

Noël : 24 décembre au 8 janvier – 2 semaines

Hiver : 4 au 12 février – 1 semaine

Printemps : 19 au 30 avril – 10 jours

Jours fériés : 30 novembre, 17 avril, 1er mai, Lundi de Pentecôte

Été : 17 juin au 10 septembre – 12 semaines

1er trimestre : 7 semaines après la rentrée d’été, 1 semaine de vacances, puis 7 semaines après vacances de Noël.

Russie

1 semaine début novembre

Noël : 2 semaines

Hiver : 1 semaine mi-février uniquement pour la petite classe.

Printemps : 1 semaine – dernière semaine de mars

Été : 1er juin au 1er Septembre : 13 semaines

1er trimestre : 9 semaines ½ après la rentrée d’été, 1 semaine de vacances, 7 semaines après vacances de Noël

Serbie

Pas de vacances en octobre novembre

Noël : 6 jours, du 31 décembre au 6 janvier

Hiver : 10 jours début février

Printemps : 4 jours

Jours fériés : 27 janvier, 15-16 février, 1er-2 mai, 9 mai

Eté : 14 juin au 31 août : 11 semaines

1er trimestre : du 31 août au 31 décembre sans arrêt ! 17 semaines 1/2

Slovaquie :

5 jours en novembre

Noël : 2 semaines

Hiver : 1 semaine en février mars

Printemps : 6 jours autour du week-end de Pâques, du jeudi au mardi

Été : 30 juin au 1er septembre – 9 semaines

1er trimestre : 9 semaines après la rentrée d’été, 5 jours de vacances, 7 semaines après vacances de Noël

Suède

5 jours en octobre novembre – 30 octobre au 5 novembre

Noël : 24 décembre au 8 janvier – 2 semaines

Hiver : 4 jours

Printemps : Week-end de Pâques

Été : 12 juin au 20 Août – 10 semaines

1er trimestre : 10 semaines après la rentrée d’été, 5 jours de vacances, puis 7 semaines après vacances de Noël. Puis du 8 janvier au 12 juin, uniquement 4 jours et un wwek-end

Suisse : Genève (G) – Fribourg (F) - Vaud (V)

V et F : 2 semaines en octobre – G : 1 semaine

Noël : 2 semaines ½ pour tous, du 23 décembre au 9 janvier

Hiver : 1 semaine pour chacun en février

Printemps : V et F : 2 semaines en avril , 10 jours pour G -

2 jours fin mai pour F et 4 jours pour V

Été : V : 1er juillet au 20 août (7 semaines) – F : 10 juillet au 23 août (6 semaines ½) – G : 1er juillet au 27 août (8 semaines )

1er trimestre : 6 semaines ½ après la rentrée d’été, 2 semaines de vacances pour les cantons de Friibourg et de Vaud, 1 semaine pour le canton de Genève. 8 semaines après, vacances de Noël.

Le travail réalisé dans les communes que j'ai accompagnées

Le 29/03/2017

Le travail mené avec les communes pour participer à la refondation de l’école

Voici comment j’ai travaillé dans les communes qui m’ont demandé de les accompagner.

Tout d’abord, sont organisés des temps, (conférences, soirées débat, ateliers de formation) au cours desquels je peux délivrer un socle commun de connaissances concernant les rythmes des enfants : cela me permet de rencontrer tous les adultes, parents, enseignants, animateurs, atsem, techniciens de la collectivité, élus qui auront un rôle à jouer dans la construction du PEdT.

J’ajoute ici que ma vision de ce Projet, d’emblée signalée à ceux qui me demandent une intervention, est qu’il doit être co-construit, c’est-à-idre qu’il doit associer des représentants de toutes les catégories d’adultes qui ont en charge l’enfant au cours de sa journée et de sa semaine. C’est ce à quoi doivent servir les comités de pilotage.

Dans mes premières interventions, j’insiste beaucoup sur le fait que le temps strictement scolaire, 864 h annuelles obligatoires pour tous les enfants, représente moins de 10% du temps de vie total de l’enfant, ce qui, évidemment, surprend tout le monde mais permet ensuite rapidement de montrer que chacun a sa part de responsabilité dans la fatigue des enfants et leur bien-être. Et ça marche ! D’autant qu’alors je peux insister sur la nécessité sur l’importance de conserver une régularité dans le rythme veille-sommeil des enfants, week-end et petites vacances compris !

Je peux aussi alors insister sur l’importance de connaître les rythmes de chacun de nos enfants mais aussi de leur apprendre à bien repérer leurs différents états physiologiques, ce qui n’est jamais fait, alors qu’en le faisant en classe, on ne peut que constater que les enfants n’ont même jamais appris à reconnaître leur état de fatigue. Ces connaissances sont importantes car c’est grâce à elles que les enfants – et leurs parents - vont pouvoir apprendre la « bonne heure » pour aller dormir, qui ne se trouve pas dans les livres, et ainsi avoir une bonne nuit de récupération.

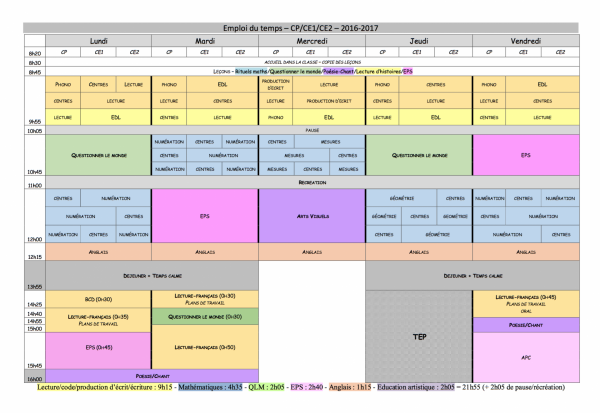

Après avoir apporté à tous les adultes les connaissances indispensables en chronobiologie, avoir rappelé les travaux menés depuis le début du 20è siècle (de Binet, de Magnin) sur les temps de meilleure disponibilité des enfants, je peux proposer que soient allongées les matinées de classe, comme elles le sont un peu partout au monde, tout en précisant que celles-ci alors ne doivent plus fonctionner comme elles le font traditionnellement en France, à savoir les consacrer aux maths et au français. Mes recherches en psychologie de l’éducation prennent ici toute leur importance puisqu’elles me permettent d’affirmer, en particulier devant un public d’enseignants, qu’on n’apprend pas à lire-écrire et compter qu’en maths et en français. Je convaincs également qu’il est prouvé que les matières souvent considérées comme secondaires ont le grand intérêt de faire appel principalement à la créativité et à la motricité, peuvent donc facilement contribuer aux alternances dans les séquences pédagogiques, réalisables sur une longue matinée, et ainsi maintenir une disponibilité aux apprentissages beaucoup moins coûteuse pour les enfants mais participent aussi à développer leur motivation, car leur proximité temporelle autorise des liens inter-disciplinaires qui vont progressivement développer la capacité de transfert d’apprentissage chez les enfants.

Ça marche aussi, les enseignants qui ont commencé à tester cela en 2014 ne reviendraient pas en arrière actuellement. Ces matinées plus longues donnent le temps aux enfants de maternelle d’aller au bout de leur activité sans qu’on les bouscule en permanence, et aux plus grands d’avoir constamment des temps de respiration grâce aux alternances dans les séquences pédagogiques.

Nous avons ainsi des matinées qui selon le cas et l’endroit géographique, vont de 8h30 à midi, ou midi et quart, ou carrément, comme à Lille depuis 20 ans dans un groupe scolaire, de 8h30 à 12h30.

Les après-midi ne sont donc que de 2h à 2h10, le plus souvent de 14h à 16h10, mais parfois aussi de 14h15 à 16h20 (pour une école rurale en particulier, qui a intégré l’heure d’APC dans son emploi du temps, on peut me demander cet emploi du temps ), trois sont consacrées à l’enseignement, et une après-midi, identique, de 14h à 16h10, à un parcours éducatif qui ne se résume pas à des TAP (quel bel acronyme, donner des TAP aux enfants !), et surtout pas à des activités occupationnelles, mais sont construits en référence aux compétences qu’on veut faire acquérir aux enfants, ceci en accord avec les enseignants. (on peut me demander des exemples de parcours construits).

Gros travail avec les familles concernant le sommeil des enfants mais aussi la prise du petit déjeuner, en en précisant le contenu le plus approprié.

Travail en parallèle avec la commune pour que les enfants qui arrivent tôt puissent apporter leur petit déjeuner et le prennent entre 7h30 et 8h, ensemble, ce qui évite des temps d’attente toujours trop longs pour les enfants.

J’ai pu obtenir en travaillant ainsi, à la fois de la formation pour les animateurs, mais aussi des temps de concertation entre animateurs et enseignants, avec des heures octroyées par la mairie pour les animateurs et par l’IEN pour les enseignants. Ceci fut obtenu parce que les IEN concernés m’ont suivie dans le travail fourni et n’ont pu que se rendre à l’évidence, c’était ainsi qu’il fallait faire.

Il est évident qu’on fait comprendre aux parents qu’il est important que leurs enfants participent à ces parcours, car ils vont les aider dans leurs apprentissages, à la fois parce qu’ils se rendront compte qu’ils doivent appliquer des acquis faits en classe pour participer efficacement à ce parcours, mais aussi parce que les enseignants valorisent en classe les compétences ainsi acquises, utilisent également les expériences faites par les enfants dans ces parcours pour les formaliser au regard des apprentissages scolaires à réaliser.

Les enseignants Freinet connaissent évidemment bien la valeur des expériences hors école, mais je n’ai pu que constater c’est loin d’être le cas le plus habituel ; dans une commune avec laquelle je travaille, où l’IEN est convaincu du bien-fondé de ce que je propose, celui-ci a organisé une journée de formation continue pour les enseignants autour de la notion de « parcours ».

Cette organisation a permis aux enseignants une réelle amélioration dans leur qualité de vie professionnelle, nous n’avons pas précarisé les emplois des animateurs, bien au contraire, ce modèle fonctionne aussi bien en rural qu’en urbain.

Les journées comme la semaine des enfants sont réellement allégées, car comme on fait beaucoup de choses sur les matinées, on peut vraiment se permettre d’alléger, y compris cognitivement, les après-midi.

La sieste en maternelle n’est jamais interrompue.

J’ai aussi travaillé à l’aménagement des temps de midi, tant pour le temps de restauration que pour l’après-repas, les communes ont là aussi joué le jeu. Moins de stress en mangeant, aménagement des espaces (cour, préau) pour avoir des zones de jeux calmes, sieste mise en œuvre pour tous les enfants qui en ont besoin et dès la fin du repas, sans aller s’énerver pendant une demi-heure dans la cour (convention entre la mairie et l’éducation nationale pour ce faire) et travail avec les plus grands pour leur apprendre à se relaxer à ce moment de la journée particulier puisqu’étant au moment du creux méridien.

J’ai encore proposé aux enseignants de supprimer la récréation du matin, à l’arrivée à l’école, provoquant une hyperexcitation chez les enfants nécessitant ensuite un certain temps avant de retrouver le niveau de vigilance propre à démarrer le travail. Ça marche, et plusieurs collègues m’ont dit faire maintenant la même chose pour le retour en classe l’après-midi, ce qui donne aux enfants une dizaine de minutes de calme qui leur appartiennent, ils apprécient.

Et finalement aujourd’hui, tout le monde s’y retrouve, d’une part parce que dans les communes qui ont déjà des ressources qu’elles subventionnent, elles peuvent les mettre au service des parcours à construire (dans une commune rurale d’Auvergne le calcul a été fait : entre 3/4 d’h tous les jours ou même 1h/ jour, alors qu’il est difficile de fidéliser des animateurs pour ne venir qu’une heure en fin de journée, - sachant de plus qu’avec le besoin d’alors des enfants de se détendre, le temps d’aller dans un autre local, de sortir le matériel qui sera ensuite à ranger, cette h dite d’activité se résume au mieux à 30 mns -, cette commune s’est rendue compte qu’une telle organisation leur permet d’économiser 15000 euros sur un total de 90000 !), d’autre part parce que les choses sont toujours très claires pour les enfants, leurs journées sont très régulières, et les parents sont satisfaits de ce qui leur est proposé.

L’une des erreurs est d’avoir fait croire aux maires qu’ils sont obligés d’assurer 3 h d’activités, c’est faux, il n’existe aucun texte précisant cela, quand je l’ai dit lors d’une conférence où étaient présents de très nombreux élus, la directrice de la CAF présente a confirmé que j’avais raison, et a dit que leur texte de financement précise simplement que ce sont 3 h maximum (et pas obligatoirement) qui sont financées dans ce cadre.

Une telle organisation permet de construire partenarialement un vrai PEdT qui a du sens, sachant aussi qu’en milieu rural, il n’est nullement obligatoire d’avoir un ALSH pour pouvoir construire un PEdT ; autre erreur souvent faite par des maires ruraux.

Voilà la forme que je proposais depuis 2013, plus avancée encore puisque nous avons un modèle lillois qui fait ses preuves depuis 20 ans, mais nous étions empêchés de la mettre en oeuvre à cause du décret Peillon, copie du décret Darcos, qui obligeait à découper les temps sur 9 demi-journées. Toutes les communes que j’ai commencé à accompagner en 2013 ont attendu 2014 pour se lancer grâce à l’assouplissement proposé par le décret Hamon que nous avons utilisé avec intelligence.

C’est bien une telle organisation qui permet aujourd’hui aux enseignants de travailler autrement, en constatant que c’est bien au service d’une plus grande réussite de leurs élèves.

Je n’ai jamais été opposée à la réforme, mais je réclamais justement UNE réforme, ce qui n’a pas été fait avec le découpage des journées imposé par le décret Peillon, c’est fort dommage pour les enfants qui subissent ces journées mal organisées.

Et rien ne sert de financer davantage les « TAP », c’est bien les organiser autrement et surtout se souvenir que cette réforme avait comme ambition première de permettre aux élèves de mieux travailler pour mieux réussir. C’est donc en faisant évoluer les pratiques à l’école que cette ambition sera honorée.

En revanche il serait utile que l’éducation nationale reconnaisse la nécessité d’institutionnaliser quelques heures annuelles (9 serait bien) pour qu’une réelle concertation puisse se faire entre les enseignants et les intervenants extérieurs, quels qu’ils soient : un comité de suivi trimestriel permet de ne pas laisser se cristalliser les éventuelles difficultés apparues, et permet d’améliorer les liens entre temps scolaires et temps non scolaires.

Et il est insupportable d’entendre, au cours de cette campagne présidentielle, que les candidats, tour à tour, ne s’intéressent à cette réforme qu’à partir des activités périscolaires, soit pour les financer davantage, soit pour créer un service public du périscolaire, soit pour laisser la main aux communes pour les assurer ou non ! Aucun candidat ne s’est interrogé sur les changements produits sur la plus grande réussite des enfants en classe ! C'est ce qui m'a aussi fait réagir dans une Tribune publiée sur ToutEduc :

Responsabilisons les Politiques !

Le 24/03/2017

Parce qu'un grand gâchis va être fait pour les enfants qui ont tant besoin de voir l'école évoluer pour leur permettre de découvrir le bonheur d'apprendre et le plaisir de réussir, je ne peux pas ne pas remettre les politiques devant leurs responsabilités face à leur abandon de leurs ambitions premières.

pas de refondation de l'école et un oubli massif de ce pour quoi il était si urgent de "réformer les rythmes scolaires" !

Cette tribune peut être relayée.

Intérêts des enfants ou intérêts des adultes ?

Le 10/02/2017

Le débat dans la métropole lilloise sur la place de la 9ème demi-journée scolaire, prend, comme toujours, des allures de défenses d’intérêts personnels.

On accuse Martine Aubry de ne penser qu’à faire des économies ; faux ! Les représentants de la mairie d’Hellemmes rencontrés hier soir lors d’un conseil d’école ont affirmé que faire classe le mercredi matin coûte moins cher aux communes que de la faire le samedi matin. Ce sont donc les communes qui ont choisi le mercredi matin qu’on peut accuser de vouloir avant tout faire des économies.

Par ailleurs je ne peux que constater que les parents n’ont absolument plus d’objectivité (ou manquent de connaissances ?) pour raisonner sur ce qui fatigue leur enfant. D’où l’importance, comme je n’ai cessé de le dire depuis 2012, de donner les connaissances de base sur les besoins des enfants à tous les adultes qui ont une responsabilité éducative auprès d’eux, ce qui, malheureusement, n’a pas été fait ; tout comme me semble-t-il, on n'a pas suffiamment travaillé (via les centres sociaux, entre autres ?) avec les familles éloignées des règles du jeu de l'école, pour les convaincre de l'importance, pour la réussite de leur enfant, de cette cinquième matinée de classe, y compris pour qu'ils puissent rencontrer à ce moment là d'autres parents et échanger avec eux.

Enfin je ne cesse de lire que de toutes façons, les « chronobiologistes » ne sont pas tous d’accord entre eux, et je tiens à apporter ici la preuve contraire, par les textes.

Voici un florilège d’interviews de tous ceux qui ont un avis argumenté sur la question :

Dans les travaux de Hubert Montagner, depuis le début des années 80, quand le mercredi était totalement libéré, voici ce qu’on lit :

« Le mercredi apparaît comme un jour bénéfique où les jeunes enfants présentent une régularité dans les rythmes biologiques et dans le comportement de communication. La nuit du mardi au mercredi, avec celle du samedi au dimanche, est la plus longue de la semaine grâce à un réveil souvent tardif. Elle permet donc une récupération appréciable. Mais ces conditions sont à revoir si le mercredi est consacré à des activités sportives, artistiques, religieuses. »

Et le 7 avril 2010, lors d’une interview, voici ce qu’il déclare :

« Les effets désastreux de la semaine de quatre jours sont particulièrement évidents le lundi. En effet, le matin, la très grande majorité des enfants paraissent « endormis » (peu ou non vigilants, inattentifs et déconnectés de l’environnement). Ils peuvent même être somnolents (il arrive que certains s’endorment s’ils en ont la possibilité). Ils sont souvent agités l’après-midi, et en même temps peu vigilants, peu attentifs et « déconnectés » de l’environnement. Ces phénomènes sont liés aux ruptures du rythme familial et social, aux perturbations du rythme veille-sommeil, à l’empilement des activités imposées au cours des deux jours « libérés » du temps scolaire, aux voyages, aux visites contraintes, à l’augmentation du temps passé devant la télévision, mais aussi à l’insécurité affective qui peut être générée par les tensions, conflits et/ou agressions au sein du milieu familial après une semaine de travail plus ou moins éprouvante et déstabilisante. Il faut ajouter les temps d’insécurité affective (parfois d’insécurité physique) dans la rue et dans le(s) groupe(s) de pairs lorsque les enfants ne peuvent être accueillis dans un milieu apaisé, rassurant et sécurisant. Le lundi, les effets désastreux de la semaine de quatre jours (fatigue, épuisement, stress, démotivation, insécurité affective, « désamour » pour l’école et rejet de celle-ci) sont particulièrement évidents chez les enfants en difficulté. L’après-midi, ils sont également peu vigilants, attentifs, réceptifs, disponibles et motivés, parfois pas du tout. En fait, c’est ce qu’on observe tous les jours dès la fin de la matinée chez ceux qui cumulent des difficultés personnelles, familiales et sociales, en particulier dans les écoles des banlieues réputées « difficiles » ou « sensibles ». En outre, ces enfants se caractérisent le plus souvent par des déficits cumulés de sommeil, des perturbations du rythme veille-sommeil (ils se réveillent pendant la nuit) et une grande insécurité affective ».

En 2010 l’insécurité affective, selon Hubert Montagner, était la conséquence de la libération du samedi matin de la classe.

Quand on l’interroge sur les solutions possibles pour améliorer les choses, en voici une :

« Il faut revenir à une semaine de quatre jours et demi, avec le mercredi matin scolarisé puisqu’il est quasiment impossible de revenir au samedi matin à cause de l’adhésion de la très grande majorité des personnes au week-end « libéré » ... même si on peut le regretter en raison des rencontres apaisées et des écoutes mutuelles qu’il autorisait entre les enseignants et les parents. »

On lit clairement ici que le mercredi scolarisé est un choix par défaut et non pas pour l’intérêt de l’enfant.

Guy Vermeil, pédiatre réputé, disait en 1991 : « Cela signifie que je suis partisan d'une semaine continue de six jours et que je suis ennemi des week‑ends prolongés et des coupures au milieu de la semaine. Je crois, qu'en ce qui concerne le samedi, la pression va se faire de plus en plus forte et qu'on en viendra à la semaine de cinq jours, du lundi au vendredi, comme en Angleterre et dans les pays d'Amérique. Je le regrette. »

Le 1er Juin 2012, sur NousVousIls, René Clarisse, chronopsychologue à l’université de Tours, déclarait : « Sur le plan biologique, l'idéal c'est la semaine de 4,5 jours avec école le samedi matin, ce qui était le cas pour la majorité des enfants avant la rentrée 2008 et la réforme de Xavier Darcos. Le problème avec la semaine de 4 jours c'est la désynchronisation de l'horloge biologique le week-end. Différents travaux ont montré que les enfants sont dans la perspective du week-end dès le jeudi. Ces longs week-ends vont donc s'accompagner, le plus souvent, d'une perte de sommeil qui engendre des phénomènes de fatigue ».

Le 21 janvier 2013, François Testu, invité par la FCPE 17, répondait à Emmanuelle Chiron : « Sur le choix du mercredi ou du samedi matin, je conseillerai le samedi. »

Le chronobiologiste balaie de la main les arguments d'une nuit de récupération supplémentaire le vendredi soir et des bienfaits de deux jours de coupure pour l'enfant. « Bien au contraire, c'est loin d'être un bienfait, souligne François Testu. Dès le vendredi, l'enfant est aspiré vers le week-end, il perd son attention. Celle-ci, avec une coupure le samedi, ne revient que le mardi après-midi. Cela concerne principalement les enfants qui n'ont aucune activité le week-end ou qui subissent le rythme des adultes. »

La semaine commencerait donc pour les enfants avec très peu de productivité. « La coupure le mercredi n'a pas cet effet-là », appuie le spécialiste.

Le 4 mars 2013 l’Académie de médecine publie un communiqué de presse. Dans ce communiqué, l’Académie de médecine se déclare en faveur de la semaine de 4,5 jours, sans pour autant que ses préconisations ne recoupent l’ensemble des dispositions prévues par le décret du 24 janvier 2013. Elle déclare notamment que « la demi-journée de travail supplémentaire serait préférable le samedi matin plutôt que le mercredi matin pour éviter la désynchronisation inévitable de l'enfant en début de semaine ».

Le 3 janvier 2014, dans le Figaro, Yvan Touitou (chronobiologiste réputé) et Pierre Bégué (pédiatre spécialiste des rythmes de l’enfant) sont interviewés. Voici ce qu’ils disent : « En trente ans, nos enfants ont perdu environ une heure de sommeil par jour ! La semaine de quatre jours, du fait du week-end prolongé, où l'enfant a tendance à se coucher tard deux soirs de suite, a favorisé cette désynchronisation et ainsi compromis la vigilance et les performances des deux premiers jours de la semaine. En rétablissant les cours le samedi matin, on permet à l'enfant d'adopter un rythme plus sain, avec des horaires de coucher et de lever réguliers, sachant que c'est pendant le sommeil qu'est sécrétée l'hormone de croissance et que s'opèrent l'apprentissage et la récupération… pour être d'attaque le lendemain en classe! Osons le dire : le samedi matin a été supprimé pour des questions budgétaires mais aussi pour contenter à peine 20 % des familles qui souhaitent profiter de leur week-end ».

Quant à Philippe Meirieu (ex-directeur d’IUFM), il publie sur le Monde une tribune dans laquelle il écrit : « Mais pourquoi avoir écarté si vite l'hypothèse du retour du samedi matin ?

On connaît l'argument de la garde alternée et des familles recomposées qui souhaitent pouvoir accueillir les enfants deux jours d'affilée... Mais résiste-t-il bien à l'analyse si l'on avance que, justement, le samedi matin peut être une occasion pour ces familles, comme pour les autres, d'un moment de contact privilégié avec l'école et les enseignants ? "

Benoit Hamon, devenu ministre de l’Éducation, avait reconsidéré cette question dans l’écriture de son décret expérimental : dans l’annexe présentant les dispositions pratiques, on lit : « Une commune ou l'EPCI concerné peut demander à expérimenter une organisation hebdomadaire du temps scolaire comprenant par exemple huit demi-journées d’enseignement avec cinq matinées réparties sur cinq jours, dont le mercredi ou samedi matin ». Le samedi n’est plus dérogatoire comme il l’était dans le décret Peillon.

Lors de son audition par la Mission Commune d’information sur les rythmes scolaires du mercredi 30 avril 2014, Benoit Hamon se prête à un échange significatif :

Mme Troendlé, présidente : « Si d'aventure, comme beaucoup de maires le souhaitent, c'est le mercredi matin qui est choisi pour la demi-journée supplémentaire, les enfants peuvent ne plus avoir cours à partir du vendredi midi, alors que tous les chronobiologistes semblent dire que le samedi matin serait préférable ».

Benoit Hamon s’exprime à ce propos : « Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, le texte ne prévoit pas forcément cinq matinées successives : ce peut être également le samedi matin, l'optimum étant de respecter les heures de lever, mais aussi d'éviter que les temps de rupture de la semaine ne soient trop importants, pour les élèves comme pour les professeurs. Plus la rupture est grande, plus le temps nécessaire pour redémarrer peut en effet apparaître long, la désynchronisation pouvant nuire à la concentration nécessaire à l'apprentissage ».

Et en conclusion, « Enfin, Madame la Présidente, je vous ai dit ma préférence concernant le week-end ».

Dans le rapport de cette mission commune d’information du Sénat, Mme Gonthier-Maurin, soutenue par M. Jacques Legendre, déclare : « J'entends les discours des parents ; nous n'avons peut-être pas assez relevé le débat sur l'intérêt à préférer les cours le samedi matin... »

Notons ici que le 17 mai 2012 le nouveau ministre de l’Éducation nationale, Vincent Peillon, avait annoncé sur France Inter le retour à la semaine de 5 jours dans le primaire pour la rentrée 2013.

« Ce n'est pas le plus simple, mais nous le ferons », a déclaré le ministre, en indiquant qu'il laisserait aux collectivités locales le choix du mercredi ou du samedi matin pour cette demi-journée supplémentaire. Une décision qui devrait ravir la mission de l'Assemblée nationale et de l'Académie de médecine ».

Alors s’il vous plait, un peu d’honnêteté dans ce débat, c’est un collectif de parents, qui a lancé un questionnaire auquel 20% des parents ont répondu à 76% vouloir aller vers le mercredi matin de classe, et qui veut faire croire que c’est avant tout dans l’intérêt de l’enfant, ceci contre tous les avis contraires de spécialistes concernés par ce débat.

Qu’on l’affiche, qu’on constate qu’une fois ce débat ouvert, beaucoup d’adultes, parents comme enseignants mais aussi certains élus, y trouvent leur compte, exactement comme ce fut le cas quand Darcos a décidé d’un revers de main de supprimer le samedi matin de classe, mais de grâce, soyez assertifs, reconnaissez le et ne clamez surtout pas que c’est « dans l’intérêt de l’enfant » !

Respecter les rythmes des enfants : samedi ou mercredi de classe ?

Le 05/02/2017

Respecter les rythmes des enfants, mais encore ?

Les rythmes, que doit-on en savoir ?

Les rythmes biologiques sont génétiquement programmés, chacun d’entre nous possède en naissant un programme génétique relatif à ses rythmes. Cette programmation génère des différences interindividuelles que les parents doivent apprendre à connaître.

Ainsi avant un an, les jeunes enfants pourront être soit petits dormeurs, soit moyens dormeurs, soit gros dormeurs, la différence de besoins de temps de sommeils entre les deux extrêmes pouvant atteindre deux heures. En rentrant à la maternelle, chacun continue d’avoir la même typologie, certains auront besoin d’une vraie sieste, d’autres non, seulement d’un réel temps de pause, de relaxation.

À l’adolescence, une autre typologie relative au sommeil va faire son apparition et va répartir les jeunes adultes entre des matinaux (des lève-tôt), ou des vespéraux (des couches tard), ou encore des intermédiaires. Ce n’est vraiment qu’avec la puberté que cette typologie se met en place. Avant que celle-ci ne démarre, la plupart des enfants jeunes sont des lève-tôt, je pense que tous les parents ont fait l’expérience de coucher tardivement leur jeune enfant le samedi soir avec le secret espoir de faire la grasse matinée le dimanche, et n’avoir pas pu la faire : c’est tout à fait normal, quelle que soit leur heure de coucher, les enfants se lèveront à la même heure, tous les jours.

Pourquoi ?

Parce que notre sommeil fait partie d’un ensemble de rythmes biologiques, ces rythmes fonctionnant grâce à des horloges biologiques, très très nombreuses dans l’organisme humain, et elles doivent toutes fonctionner de façon synchrone, en phase, pour que l’on se sente bien.

Parmi toutes ces horloges quelques unes ont une importance capitale pour bien dormir. Il en est une qui a une place particulière dans le cerveau, elle est placée juste derrière les yeux ; c’est donc elle qui peut jouer le rôle de chef d’orchestre pour indiquer aux autres horloges s’il est l’heure de se mettre en route ou au contraire de s’arrêter, car c’est elle et elle seule qui perçoit immédiatement les changements extérieurs, si on est la nuit ou le jour, les changements quand on passe de la lumière à l’obscurité. On pourra voir que c’est ce qui explique que l’on recommande à tous les parents de ne pas laisser leur enfant devant un écran, quel qu’il soit, avant d’aller dormir, car le flux lumineux renvoyé par l’écran trompe cette horloge en lui laissant croire qu’on est encore le jour : à partir de là notre sommeil est forcément retardé.

Par ailleurs la qualité du sommeil est totalement dépendante de la « pression de sommeil » exercée par la journée, c’est-à-dire encore de « la bonne fatigue » exercée par cette journée : quand on n’est pas assez fatigué, on dort mal tout comme quand on est trop fatigué. Il est donc important d’organiser la journée de l’enfant pour que celle-ci produise cette « bonne fatigue » indispensable à son bon sommeil.

Le début de nuit va aider l’enfant à grandir grâce à l’hormone de croissance qui est fabriquée à ce moment là, et à partir du milieu de nuit jusqu’à la fin de nuit le sommeil va l’aider à intégrer en mémoire en long terme les apprentissages nouveaux qu’il a faits dans la journée qui a précédé.

Il est donc très important de toujours se coucher à la bonne heure, pour également se réveiller à la bonne heure.

Aider son enfant à se connaître lui-même par rapport à ses besoins est très utile : par exemple, lorsqu’en fin de journée, tous les jours à la même heure, il dit à ses parents qu’il a froid, on ne doit pas alors lui dire de se mettre contre le radiateur ou de prendre une couverture, au contraire, il est important de lui apprendre que c’est l’heure la plus favorable pour qu’il s’endorme rapidement. Quand il a appris à la connaître, on peut ensuite mettre en place les rituels précédant l’endormissement qui vont à la fois l’apaiser et le rassurer. Pendant toute sa petite enfance, il est utile de lui dire un quart d’heure avant d’aller dormir « dans 15 mns on va se coucher », en prenant des repères avec lui qu’il peut reconnaître.

Autre erreur à ne pas commettre, croire que s’il se couche tard mais se lève plus tard, c’est la même chose pour lui, pour son bien-être. C’est faux car notre éveil dépend de la mise en route simultanée de 4 horloges qui n’ont pas la même vitesse de déplacement quand on veut les faire bouger. En se couchant plus tard, on ne fait bouger que notre horloge veille-sommeil, mais les 3 autres horloges ont besoin entre 8 et 14 jours pour changer, or c’est l’une d’entre elles qui est responsable de notre éveil spontané, pendant cette dizaine de jours au moins on continuera à se réveiller à la même heure, le réendormissement qu’on a parfois après ce moment là n’a pas du tout la même qualité de récupération que le sommeil de nuit. Au final on se lève plus tard, mais on n’a pas vraiment récupéré et parfois on a même mal à la tête, on est en état de « désynchronisation interne », c’est-à-dire que nos horloges ne sont plus synchronisées entre elles.

Quel que soit l’âge, enfant, adolescent mais aussi adulte, on sait qu’une fatigue liée à un manque de sommeil est beaucoup mieux réparée grâce à une sieste qu’à une grasse matinée.

En effet la sieste apparaît à un moment où l’organisme connaît une baisse physiologique globale qui contrairement à ce que tout le monde croit, n’est pas le fait de la digestion du repas de midi : même si on n’a pas mangé, on connaîtra ce fameux « coup de pompe » du début d’après-midi. D’où l’intérêt de profiter de ce moment là pour faire la sieste, ou en tout cas une vraie pause relaxante.

Des études récentes ont montré que chez l’enfant, sa mémoire fonctionne au moment de la sieste comme en pleine nuit.

C’est pourquoi le bien-être des enfants dépendra d’abord du respect de la régularité de son rythme veille-sommeil, que ce soit le week-end ou pendant les petites vacances.

L’alimentation joue également sur la qualité du sommeil : le petit déjeuner ne doit jamais être zappé, constitué de sucres lents et rapides, éventuellement de produits protéinés, de laitages et de fruits (en jus, en compote ou autres, y compris les fruits secs en plein hiver). Le midi privilégions les produits protéinés. Revalorisons le goûter, complet, situé à bonne distance de l’endormissement, ce qui permet d’alléger le repas du soir, qui ne peut alors n’être constitué que de potage de légumes avec un dessert sucré.

Sachons encore qu’il est des temps pour chaque chose : par exemple, le sport doit être fait dans la journée, jamais en fin de journée, faire un sport ou une activité réclamant beaucoup d’énergie à partir de 18h est une hérésie du point de vue des rythmes des enfants.

Autre apport important des recherches en psychologie : il a été prouvé que les apprentissages sont beaucoup mieux réalisés quand ils le sont de manière « distribuée » et non « massée », c’est-à-dire plus on les étale dans le temps. Sur une semaine, plus ils sont étalés sur un grand nombre de jours, mieux ils seront réalisés.

Paul Fraisse, quant à lui, professeur de psychologie qui a fait énormément de recherches sur les rythmes des enfants, (dont des recherches sur l’acquisition selon l’âge de son tempo) a développé des lois relatives à toutes nos activités : ainsi il a montré chez l’enfant que plus une activité est morcelée, plus elle paraît durer longtemps et génère de l’ennui et de la fatigue. Il a aussi montré que le temps d’une attente est toujours trop long. Il a encore montré qu’il est important d’éviter à l’enfant de vivre des temps émiettés, imposant de nombreuses transitions, changements de référents et même de lieux : les enfants ont besoin de continuité dans le temps, pour éviter la fatigue.

Alors finalement, classe le mercredi ou le samedi ?

Il n’est pas rare que l’on prétende que je suis la seule chronobiologiste à militer pour le samedi de classe.

Qu’en est-il en fait ?

Comme souvent, pour défendre une idée personnelle sans argument scientifique, on utilise l’idée qu’il y aurait dissension chez les spécialistes quant au choix de la demi-journée à rajouter, j’ai fait un petit florilège des déclarations de ces différents spécialistes.

En 1980 Hubert Montagner adressait un message fort sur les dangers d’un week-end trop long, dans lequel il disait l’importance de conserver le samedi matin scolarisé.

Ainsi il a été certainement le premier à comparer entre eux les profils journaliers d'élimination des 17 - OHCS, et à appréhender dans une perspective physiologique le problème des rythmes d'activité au niveau de la semaine. Il a démontré qu'à la crèche comme en maternelle, les courbes circadiennes d'élimination des 17 - OHCS sont plus souvent désynchronisées le lundi que le vendredi, et que cette désynchronisation n'existe pas le jeudi, jour suivant un congé. Pendant la journée du mercredi, l'enfant serait le seul à changer de rythme au sein de sa famille, et se retrouverait en compagnie d'une unique personne (mère, grand-mère, nourrice...) qui n'est pas soumise à un rythme d'activité contraignant (d'après MONTAGNER, p. 235).(MONTAGNER, H. L'enfant et la communication. 2e éd. Paris : Stock - Laurence Pernoud, 1984.)

Il l’a redit à plusieurs reprises pendant de nombreuses années, curieusement il semble récemment revenir sur ce point en disant que pour la sécurité affective de l’enfant, il vaut mieux qu’il puisse prévoir ce que sera son lendemain, qu’il ait une régularité dans la semaine. Or comment peut-il prévoir ce que sera son lendemain quand le mercredi est coupé en deux, avec une succession de temps très différents, qui justement provoquent l’émiettement que déconseillait fortement Paul Fraisse ?

Entre la garderie du matin suivie de la classe, puis peut-être de nouveau de la garderie, ou un déplacement pour aller manger au centre de loisirs, parfois long, puis une collectivité bruyante parce que très chargée, où est la sécurité affective à côté d’un mercredi où on arrive directement au centre de loisirs pour y passer toute la journée avec les mêmes personnes qui connaissent les besoins des enfants accueillis ?

La sécurité affective des enfants est surtout dépendante de la confiance qu’on lui donne en lui-même, il est évident que l’enfant qui s’endort le mardi soir en se disant que le lendemain il va chez papy mamie, ou au centre de loisirs, ou chez la nounou ou au club sportif, n’est certainement pas insécure, car il sait que c’est pour l’ensemble de sa journée.

Si vraiment on a besoin d’un jour à l’autre de « régularité » comme il le réclame, il faut alors 6 jours de classe, identiques entre eux, avec matin et après-midi !

L’expérience de l’ARVEJ de Lille qui a maintenant 20 ans a bien montré que ce n’est pas ainsi que ça se passe, y compris sur 6 jours comprenant 6 matins et une après-midi, puis deux après-midis..

Dans un argumentaire qui lui a été commandé par un collectif de parents lillois désireux de libérer leur week-end, il fait un joyeux mélange entre des données concernant le jeune enfant ou l’enfant et les ados ou même adultes !

Par exemple il ose écrire que le temps « fort » pour les coordinations motrices est, selon les individus, à 20h-22h, comment peut-on y croire quand on réalise un argumentaire concernant les enfants ?

C’est exactement ce que j’avais vu aussi sur Wikipédia où j’ai apporté un correctif car on y prétendait qu’il y a deux creux dans les 24h pour les épreuves de vigilance chez les enfants, 3h du matin et en début d’après-midi ! Qui a pu faire passer des épreuves de vigilance à 3h du matin aux enfants ?

On mélange tout, c’est un travail réalisé chez les adultes (par des chercheurs suédois) et on les applique aux enfants ! Comme d’ailleurs l’organisation de l’année, ce que j’ai démontré de nombreuses fois, mais comme personne ne veut entendre !

Dans ce même argumentaire, Hubert Montagner prétend que le jour en semaine libéré (le jeudi avant le mercredi) l’a été à la fin du 19è siècle pour y assurer l’enseignement religieux. Désolée de le contredire à nouveau, mais le jeudi libéré n’est pas arrivé à la fin du 19è siècle, ce n’est pas Jules Ferry qui l’a imposé, il existe depuis les écoles chrétiennes comme celle de Jean-Baptiste de la Salle.

Pourquoi un jeudi libéré (qu’on retrouve dans tous les règlements intérieurs des écoles du début du 19è siècle, où on a deux jours fériés dans la semaine, le jeudi et le dimanche) ? C’était pour permettre à chacun, élève comme enseignant, de préparer son corps et son âme pour le vendredi, jour de maigre à l’époque !

Jules Ferry, lui, a repris ce jour pour dire qu’on y ferait l’éducation religieuse, simplement pour la sortir des autres jours de la semaine, puisqu’avant, y compris dans les écoles relevant des lois Guizot de 1833, tous les jours les élèves avaient un temps de prière, de catéchèse, etc

Et finalement, quand on relit les arguments précédents de Hubert Montagner, voici ce qu’on trouve :

Dans ses travaux depuis le début des années 80, quand le mercredi était totalement libéré

« Le mercredi apparaît comme un jour bénéfique où les jeunes enfants présentent une régularité dans les rythmes biologiques et dans le comportement de communication. La nuit du mardi au mercredi, avec celle du samedi au dimanche, est la plus longue de la semaine grâce à un réveil souvent tardif. Elle permet donc une récupération appréciable. Mais ces conditions sont à revoir si le mercredi est consacré à des activités sportives, artistiques, religieuses. »

Et le 7 avril 2010, lors d’une interview, voici ce qu’il déclare :

« Les effets désastreux de la semaine de quatre jours sont particulièrement évidents le lundi. En effet, le matin, la très grande majorité des enfants paraissent « endormis » (peu ou non vigilants, inattentifs et déconnectés de l’environnement). Ils peuvent même être somnolents (il arrive que certains s’endorment s’ils en ont la possibilité). Ils sont souvent agités l’après-midi, et en même temps peu vigilants, peu attentifs et « déconnectés » de l’environnement. Ces phénomènes sont liés aux ruptures du rythme familial et social, aux perturbations du rythme veille-sommeil, à l’empilement des activités imposées au cours des deux jours « libérés » du temps scolaire, aux voyages, aux visites contraintes, à l’augmentation du temps passé devant la télévision, mais aussi à l’insécurité affective qui peut être générée par les tensions, conflits et/ou agressions au sein du milieu familial après une semaine de travail plus ou moins éprouvante et déstabilisante. Il faut ajouter les temps d’insécurité affective (parfois d’insécurité physique) dans la rue et dans le(s) groupe(s) de pairs lorsque les enfants ne peuvent être accueillis dans un milieu apaisé, rassurant et sécurisant. Le lundi, les effets désastreux de la semaine de quatre jours (fatigue, épuisement, stress, démotivation, insécurité affective, « désamour » pour l’école et rejet de celle-ci) sont particulièrement évidents chez les enfants en difficulté. L’après-midi, ils sont également peu vigilants, attentifs, réceptifs, disponibles et motivés, parfois pas du tout. En fait, c’est ce qu’on observe tous les jours dès la fin de la matinée chez ceux qui cumulent des difficultés personnelles, familiales et sociales, en particulier dans les écoles des banlieues réputées « difficiles » ou « sensibles ». En outre, ces enfants se caractérisent le plus souvent par des déficits cumulés de sommeil, des perturbations du rythme veille-sommeil (ils se réveillent pendant la nuit) et une grande insécurité affective ».

En 2010 l’insécurité affective était la conséquence de la libération du samedi matin de la classe !

Quand on l’interroge sur les solutions possibles pour améliorer les choses, en voici une :

« Il faut revenir à une semaine de quatre jours et demi, avec le mercredi matin scolarisé puisqu’il est quasiment impossible de revenir au samedi matin à cause de l’adhésion de la très grande majorité des personnes au week-end « libéré » ... même si on peut le regretter en raison des rencontres apaisées et des écoutes mutuelles qu’il autorisait entre les enseignants et les parents. »

Comment en si peu de temps a-t-on pu changer du tout au tout ses arguments, dits scientifiquement prouvés ? La physiologie des enfants aurait-elle évolué de 2012 à 2013 ? Ce n'est d'ailleurs pas un argument scientifique qui est avancé, mais de "paix sociale" !

Guy Vermeil quant à lui, disait en 1991 : « Cela signifie que je suis partisan d'une semaine continue de six jours et que je suis ennemi des week‑ends prolongés et des coupures au milieu de la semaine.

Je crois, qu'en ce qui concerne le samedi, la pression va se faire de plus en plus forte et qu'on en viendra à la semaine de cinq jours, du lundi au vendredi, comme en Angleterre et dans les pays d'Amérique. Je le regrette. » (http://assoreveil.org/vermeil_rythmes_91.html)

J’ai moi aussi été partisane de la semaine de 6 jours, ce qui s’est concrétisé avec le projet ARVEJ lillois de 1996 à 2008 !

Et les autres experts ?

D’anciens travaux avaient permis de montrer que la coupure du mercredi, n'a pas sur le jeudi d'effet négatif identique à celle du week-end sur le lundi. (GUÉRIN, N. Etude des rythmes de variables psychophysiologiques, physiolo¬ giques et hormonales chez l'enfant pré-pubère. Th. doct. es Sciences Naturelles : Paris, Université Pierre et Marie Curie, 1992.) - (TESTU, F. Chronopsychologie et rythmes scolaires. 2e éd. Paris : Masson, 1993.)

Le 1er Juin 2012, sur NousVousIls, René Clarisse, chronopsychologue à l’université de Tours, déclarait : « Sur le plan biologique, l'idéal c'est la semaine de 4,5 jours avec école le samedi matin, ce qui était le cas pour la majorité des enfants avant la rentrée 2008 et la réforme de Xavier Darcos. Le problème avec la semaine de 4 jours c'est la désynchronisation de l'horloge biologique le week-end. Différents travaux ont montré que les enfants sont dans la perspective du week-end dès le jeudi. Ces longs week-ends vont donc s'accompagner, le plus souvent, d'une perte de sommeil qui engendre des phénomènes de fatigue ».

Le 21 janvier 2013, François Testu, invité par la FCPE 17, répondait à Emmanuelle Chiron : « Sur le choix du mercredi ou du samedi matin, je conseillerai le samedi. »

Le chronobiologiste balaie de la main les arguments d'une nuit de récupération supplémentaire le vendredi soir et des bienfaits de deux jours de coupure pour l'enfant. « Bien au contraire, c'est loin d'être un bienfait, souligne François Testu. Dès le vendredi, l'enfant est aspiré vers le week-end, il perd son attention. Celle-ci, avec une coupure le samedi, ne revient que le mardi après-midi. Cela concerne principalement les enfants qui n'ont aucune activité le week-end ou qui subissent le rythme des adultes. »

La semaine commencerait donc pour les enfants avec très peu de productivité. « La coupure le mercredi n'a pas cet effet-là », appuie le spécialiste.

Le 4 mars 2013 l’Académie de médecine publie un communiqué de presse. Dans ce communiqué, l’Académie de médecine se déclare en faveur de la semaine de 4,5 jours, sans pour autant que ses préconisations ne recoupent l’ensemble des dispositions prévues par le décret du 24 janvier 2013. Elle déclare notamment que « la demi-journée de travail supplémentaire serait préférable le samedi matin plutôt que le mercredi matin pour éviter la désynchronisation inévitable de l'enfant en début de semaine ».

Le 3 janvier 2014, dans le Figaro, Yvan Touitou (chronobiologiste réputé) et Pierre Bégué (pédiatre spécialiste des rythmes de l’enfant) sont interviewés. Voici ce qu’ils disent : « En trente ans, nos enfants ont perdu environ une heure de sommeil par jour ! La semaine de quatre jours, du fait du week-end prolongé, où l'enfant a tendance à se coucher tard deux soirs de suite, a favorisé cette désynchronisation et ainsi compromis la vigilance et les performances des deux premiers jours de la semaine. En rétablissant les cours le samedi matin, on permet à l'enfant d'adopter un rythme plus sain, avec des horaires de coucher et de lever réguliers, sachant que c'est pendant le sommeil qu'est sécrétée l'hormone de croissance et que s'opèrent l'apprentissage et la récupération… pour être d'attaque le lendemain en classe! Osons le dire : le samedi matin a été supprimé pour des questions budgétaires mais aussi pour contenter à peine 20 % des familles qui souhaitent profiter de leur week-end ». Je rappelle que Luc Ferry, en novembre 2008, avait déclaré que grâce à cette mesure et les deux heures renvoyés aux enseignants tout-venant pour soutenir les enfants en difficulté, le gouvernement pourra supprimer 8000 postes d’enseignants spécialisés, ce qui a bien été fait.

Quant à Philippe Meirieu (ex-directeur d’IUFM), il publie sur le Monde une tribune dans laquelle il écrit : « Mais pourquoi avoir écarté si vite l'hypothèse du retour du samedi matin ?

On connaît l'argument de la garde alternée et des familles recomposées qui souhaitent pouvoir accueillir les enfants deux jours d'affilée... Mais résiste-t-il bien à l'analyse si l'on avance que, justement, le samedi matin peut être une occasion pour ces familles, comme pour les autres, d'un moment de contact privilégié avec l'école et les enseignants ?

Pourquoi, enfin, avoir imposé une formule unique – les cours le mercredi matin – quand on aurait pu s'en remettre aux collectivités territoriales et aux écoles, à partir d'un cahier des charges national exigeant, afin qu'elles pensent ensemble l'aménagement du temps de l'enfant (et pas seulement du temps scolaire) dans le cadre de projets éducatifs locaux ? »

Enfin François Testu publie un nouvel ouvrage, (Rythmes scolaires : de l’enfant à l’élève. Réseau Canopé - 2015) reprenant tous ses anciens travaux, et revient sur cette question du choix entre mercredi et samedi matin de classe. Prétextant, sur la base d’une recherche effectuée à Niort, que les enfants de CP dorment plus longtemps le samedi matin quand ils n’ont pas classe (a-t-on vraiment vérifié qu’ils dorment, ou sont-ce les parents qui se lèvent ce matin là plus tard ? À quelle heure sont-ils couchés ? Rien n’est dit à ce propos), « les parents devraient opter pour l’une ou l’autre demi-journée de classe en fonction de l’âge. Pour les petits, le samedi matin serait libéré, alors que pour les plus grands, ce serait le mercredi matin. L’alternative la moins pénalisante pour eux serait d’opter pour la classe le mercredi matin plutôt que le samedi matin, avec une rentrée plus tardive (vers 9-10 heures). Cela permettrait aux plus âgés de dormir un peu plus dans la nuit du mardi au mercredi. » (p.141). Outre que bien évidemment, dans un tel contexte on ne travaille pas avec les familles pour insister sur l’importance de préserver une régularité du rythme veille-sommeil des enfants, alors même qu’il cite lui aussi l’étude britannique sur plus de 11000 enfants de l’équipe de Kelly, (Y. Kelly, J. Kelly, A. Sacker, “Time for Bed: Associations with Cognitive Performance in 7-year-old Children: a Longitudinal Population-Based Study”, Journal of Epidemiology And Community Health, vol. 67, 2013, p. 926-931.) prouvant que l’irrégularité dans les heures de coucher est corrélée à des performances moins élevées, on en est à proposer une moitié de matinée supplémentaire, alors que toute cette réforme reposait sur l’importance d’une cinquième matinée de classe ! Que feront faire les enseignants aux élèves entre 10h et 11h30 le mercredi matin ? Quelle incidence cela aura-t-il sur un mieux-apprendre global ?

Mes propres travaux ont prouvé qu’un problème important vient de ce qu’on n’apprend jamais aux enfants à décrypter les messages que leur envoie leur corps, relativement à leur besoin de repos ou même de sommeil. Le leur apprendre change réellement leurs attitudes et mauvaises habitudes.

Enfin qui se préoccupe des enfants plus jeunes, qui comme le dit l’auteur lui-même, seront réveillés tôt ce matin là, seront à l’école parfois dès 7h30, mais devront attendre 10h avant de commencer ce pour quoi ils sont là ? Relisons Paul Fraisse et ses travaux sur les effets négatifs d’une trop longue attente ! Cet argumentaire n’est pas sérieux et semble plus répondre aux attentes de parents désireux d’avoir leur week-end libéré qu’au respect des besoins des enfants.

Voici les arguments que j’ai eu l’occasion de donner lors de nombreuses interviews :

Est-ce le samedi ou le mercredi qu'il faudrait remettre à «l'heure scolaire »?

Sur le plan pédagogique, il est mieux d’avoir une fin de semaine pour boucler les activités prévues au cours de la semaine, au cas où on n’a pas pu tout faire. Le samedi autorise des rencontres entre parents et enseignants que n’autorisent absolument pas les autres jours de la semaine. Rencontres spontanées toujours plus agréables que des rendez vous contraints.

La suppression du samedi matin a aussi éliminé les rencontres entre parents, la possibilité de faire des ateliers en co-éducation dans les écoles avec les parents, qu’on invite à venir en leur disant qu’on a besoin d’eux, ce qui, d’expériences vécues, limite très fortement l’absentéïsme souvent mis en avant pour éviter le samedi matin.

Elle ne permet pas au parent séparé qui n’a son enfant que le week-end de maintenir un lien, si important pour l’évolution scolaire de l’enfant, avec l’enseignant et l’école.

De plus je dois bien dire que je n’ai pu que constater qu’à vouloir absolument conserver ses habitudes, on finit par perdre tout bon sens. Des parents m’expliquaient qu’étant séparés, ils avaient choisi la garde alternée pour leurs enfants. Fort bien quand elle respecte avant tout l’enfant. De ce fait ils me disaient qu’ils seraient perturbés si le samedi matin était choisi pour l’école, puisque l’alternance se fait du vendredi soir au vendredi soir. Je leur ai alors demandé d’où venait cette habitude de régler l’alternance ainsi, puisque je sais que cela n’a rien à voir avec les études réalisées par des psychologues sur les effets des modes de garde. Bien sûr ils ne savaient pas, mais ne voyaient pas comment faire autrement. Je leur ai demandé en quoi faire l’alternance du mardi soir au mardi soir changerait quelque chose pour eux, la réponse fut « rien » ! Et tous deux m’ont confirmé n’y avoir jamais pensé !

Quant aux grands-parents, on pourrait leur demander s’ils n’ont pas plus de plaisir à avoir leurs petits-enfants seuls tout le mercredi, plutôt que de les avoir le week-end, mais forcément avec leurs parents !

Tous ceux qui ont connu le samedi matin de classe s’accordent à dire que le climat d’école est beaucoup plus serein ce matin là, que les enseignants comme les élèves sont plus détendus. Il est vrai que, comme souvent le parent qui conduit l’enfant à l’école ce jour là ne travaille pas, il est lui aussi moins stressé (d’arriver en retard au travail par exemple), ce qui rejaillit positivement sur l’enfant.

Et comme c’est « la fin de semaine » pour tout le monde, l’ambiance dans l’école est beaucoup plus agréable.

Le lien social au sein d’un quartier est bien mieux préservé, car on a le temps de se rencontrer : un marché, qui se tenait à la porte de l’école, a fermé boutique dès la suppression du samedi car les parents ont alors préféré aller à l’hypermarché, parfois même pour y passer la journée, ce qui a modifié sensiblement la vie sociale de ce quartier.

Si c'est le samedi qu'il faudrait reprendre, ne serait-ce pas une atteinte idéologique au week-end, construction sociale très intériorisée dans nos mœurs ?

Pense-t-on, quand on dit cela, à tous les travailleurs du samedi ? Les commerçants, tous les transports collectifs, les services hospitaliers, privés comme publics, les services de sécurité, les postiers, certaines banques, les lieux de loisirs pour adultes (clubs sportifs, associations diverses), les journalistes, les agriculteurs, etc, non, tout le monde ne profite pas de son week-end, c’est un point de vue très égoïste que de le considérer ainsi.

De plus quand les deux parents travaillent toute la semaine, n’ont-ils pas des activités bien peu agréables à faire (le ravitaillement, le ménage, etc), qu’on peut faire plus vite sans la présence des enfants, ce qui permet alors d’avoir ensuite plus de temps disponible à consacrer à ces enfants ? De plus l’équilibre des enfants passe évidemment par celui de leurs parents : ces deux parents qui travaillent toute la semaine, n’ont-ils pas aussi besoin d’un temps à eux, pour se retrouver, pour avoir le temps d’échanger sur ce qui les concerne en tant qu’adultes, mais aussi pour se détendre ?

Outre que le bien-être des enfants est dépendant du bien-être de leurs parents, il faut aussi savoir que les recherches en psychologie ont bien démontré qu’on ne peut ni ne doit tout dire devant nos enfants : n’est-il pas préférable de savoir qu’on a chaque semaine un temps qui nous est dédié, à nous parents, au cours duquel nous pourrons avoir toutes les discussions qui ne concernent pas les enfants sans pourtant avoir à leur dire de s’exclure de la pièce où on est ?

Le sport ne doit pas être vu que sous son aspect compétition, c’est avant tout une activité utile au bien-être des enfants. Faire faire une telle activité en fin de journée parce que les créneaux du mercredi matin n’existent plus est une erreur quant au respect des rythmes des enfants

J’ai eu l’occasion de faire beaucoup de constats dans des villes de tailles différentes, où on a mis en place l’école le mercredi matin. Je n’ai pu que constater qu’on impose alors aux enfants une journée assez folle : elle commence pour beaucoup d’entre eux par un temps de « garderie », d’avant la classe.

Il est donc des enfants qui vont avoir un long temps de garderie avant de commencer la classe, mais en auront également un après la classe, parce que leurs parents ne peuvent les récupérer dès la sortie de la matinée.

Certaines communes demandent aux parents d’apporter un panier repas.

D’autres n’acceptent les enfants au restaurant scolaire que s’ils sont inscrits au centre de loisirs l’après midi.

On assiste ainsi à une inflation d’inscriptions sur le centre de loisirs, d’une part pour que l’enfant puisse être nourri, sachant que parfois, pour ce faire, il peut avoir 45 mns de bus pour rejoindre le centre de loisirs qui est excentré ! Imaginez les enfants de maternelle dans de telles conditions !

Mais aussi parce que certains enfants allaient chez leurs grands parents le mardi soir alors que ceux-ci ne peuvent les reprendre le mercredi midi.

Que beaucoup d’assistantes maternelles privilégient les enfants qu’elles vont garder à la journée, et ne prennent donc plus ces enfants qui ne seraient que sur une demi-journée.

Sans compter les difficultés pour les centres de loisirs de réorganiser leurs activités, quand ils avaient l’habitude de les gérer autour d’un projet pédagogique à la journée. Il est difficile pour eux de programmer un tel projet sur une seule demi-journée, d’autant plus que ces enfants auront eu dans la semaine des activités proches de ce qu’ils pourraient proposer.

On ne tient pas compte non plus des difficultés rencontrées par les associations qui fonctionnaient sur le mercredi et qui, pour certaines d’entre elles, ont dû licencier certains de leurs animateurs, car le nombre d’inscriptions a chuté.

Et j’ai rencontré, un peu partout, beaucoup d’ATSEM qui me disaient que le jeudi midi, il n’était pas rare d’avoir des enfants de maternelle qui s’endorment à table.

J’avais fait part, en décembre 2013, aux conseillers du ministre que j’avais rencontrés avant les congés de Noël, des difficultés que rencontrent les communes qui veulent ouvrir l’école le samedi matin, pour pouvoir le faire, car les DASEN mettent en avant leur difficulté à gérer les remplaçants si toutes les écoles n’ouvrent pas la même demi-journée.

Il serait quand même bien étonnant que les remplaçants soient justement indispensables le samedi matin. Par ailleurs, on peut fort bien gérer les choses y compris s’il y a des enseignants à mi-temps, en modifiant les logiciels de gestion en fonction de ces changements. Enfin le problème est loin d’être évité, y compris avec classe le mercredi matin, quand on voit le nombre d’emplois du temps différents dans une même circonscription !

Ces conseillers m’ont affirmé qu’ils appelleraient les DASEN pour leur demander d’accepter plus facilement ces demandes de dérogation, puisque je leur rappelais que ce serait quand même le meilleur moyen d’éviter la trop longue coupure du week-end qu’eux-même disaient craindre en libérant les temps pour les activités le vendredi après-midi.

Benoit Hamon, devenu ministre de l’éducation, avait reconsidéré cette question dans l’écriture de son décret expérimental : dans l’annexe présentant les dispositions pratiques, on lit : « Une commune ou l'EPCI concerné peut demander à expérimenter une organisation hebdomadaire du temps scolaire comprenant par exemple huit demi-journées d’enseignement avec cinq matinées réparties sur cinq jours, dont le mercredi ou samedi matin ». Le samedi n’est plus dérogatoire comme il l’était dans le décret Peillon.

C’est confirmé dans la circulaire de préparation de la rentrée n°2014-068 du 20-5-2014, dans laquelle il est dit : « Une commune ou l'EPCI concerné peut demander à expérimenter une organisation hebdomadaire du temps scolaire comprenant par exemple huit demi-journées d'enseignement avec cinq matinées réparties sur cinq jours, dont une matinée d'enseignement placée indifféremment le mercredi ou le samedi matin ». Clairement il est dit là qu’on peut tout aussi bien prendre le samedi que le mercredi.

Enfin lors de son audition par la Mission Commune d’information sur les rythmes scolaires, du mercredi 30 avril 2014, Benoit Hamon s’exprime à ce propos : « Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, le texte ne prévoit pas forcément cinq matinées successives : ce peut être également le samedi matin, l'optimum étant de respecter les heures de lever, mais aussi d'éviter que les temps de rupture de la semaine ne soient trop importants, pour les élèves, comme pour les professeurs. Plus la rupture est grande, plus le temps nécessaire pour redémarrer peut en effet apparaître long, la désynchronisation pouvant nuire à la concentration nécessaire à l'apprentissage ».Et en conclusion, « Enfin, Madame la Présidente, je vous ai dit ma préférence concernant le week-end ».

Dans le rapport de cette mission commune d’information du Sénat, Mme Gonthier-Maurin, soutenue par M. Jacques Legendre, déclare : « J'entends les discours des parents ; nous n'avons peut-être pas assez relevé le débat sur l'intérêt à préférer les cours le samedi matin... »

Notons ici que le 17 mai 2012 le nouveau ministre de l’Éducation nationale, Vincent Peillon, avait annoncé sur France Inter le retour à la semaine de 5 jours dans le primaire pour la rentrée 2013. « Ce n'est pas le plus simple, mais nous le ferons », a déclaré le ministre, en indiquant qu'il laisserait aux collectivités locales le choix du mercredi ou du samedi matin pour cette demi-journée supplémentaire. " Une décision qui devrait ravir la mission de l'Assemblée nationale et de l'Académie de médecine ".

En 2016 Madame Françoise Cartron, sénatrice de Gironde, qui finalisait le rapport pour lequel elle a été chargée de mission par le premier ministre, me confirmait qu’un peu partout, elle avait relevé une fatigue importante des enfants, ceux de maternelle tout particulièrement, dès le jeudi après-midi. Et elle m’affirmait qu’il lui semblait qu’il aurait été préférable de reprendre le samedi matin de classe comme on le connaissait majoritairement avant 2008.

Quand on voit les données recueillies sur Arras, on ne peut que s’interroger sur l’intérêt d’une matinée supplémentaire le mercredi matin pour améliorer les apprentissages des enfants. En effet, dans l’interview faite par Sylvain Marcelli pour AEF, on lit : « Un consensus se dégage pour évoquer la "fatigue des enfants de maternelle" : 93 % des enseignants sont "tout à fait d’accord" ou "plutôt d’accord" avec ce constat, ainsi que 74 % des parents et 66 % des animateurs. Pour les enfants scolarisés en élémentaire, les pourcentages sont un peu moins élevés : 82 % des enseignants trouvent par exemple les élèves fatigués ».

Or il faut préciser qu’en maternelle, les « TAPS » ont été placés tous les jours sur la pause méridienne, avec l’idée que cela permettra aux enfants qui font la sieste de la faire sur ces temps-là. On voit bien que cela ne résout en rien le problème de la fatigue des enfants.

Le maire d’Arras lui-même s’est alors interrogé sur les réflexions à mener, y compris disait-il relativement au choix du samedi plutôt que le mercredi.

Enfin le décret n° 2016-1049, paru au BO du 1er août 2016, reprend les propositions expérimentales du décret Hamon pour autoriser officiellement des dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, il parle de l’organisation sur 8 demi-journées comprenant nécessairement au moins 5 matinées, mais n’impose pas le mercredi comme 5ème matinée.

Par ailleurs voici ce qu’on peut lire dans le rapport du comité de suivi :

Claire Bordachar, Snuipp :

« Je suis en possession d’éléments tirés d’expériences de programmes de maternelle, pratiqués en Gironde. En partant de deux exemples concrets, il est possible d’extraire quelques constatations.

L’un des emplois du temps est celui d’une classe de petits/moyens/grands. Il a évolué au cours de l’année, notamment à cause de l’absentéisme du mercredi matin. Ce mercredi matin n’a pas la même durée que les autres matinées, ce qui est très courant. De fait, son amplitude réduite a, de facto, éliminé l’activité de motricité.

La cinquième matinée génère un plus grand temps d’apprentissage, notamment en petite section, mais l’effet est contrebalancé par la fatigue des jeudis et vendredis matins. Les collègues constatent donc qu’ils bénéficient de davantage de temps, mais de qualité moindre.

Au final, les collègues ne savent pas comment appréhender ce mercredi matin. Doivent-ils en faire un jour comme les autres ou en faire un jour particulier ? D’autant plus que ce matin-là, souvent, les ATSEM ne sont pas présentes comme sur les autres matinées ».